La transfiguración de Orfeo

La transfiguración de Orfeo Según una leyenda, el apóstol Pablo, durante su peregrinación por Asia Menor y Grecia, conoció a muchos griegos que adoraban a Dios de manera especialmente piadosa (Hechos 13:16, 26; 17:4). En ese entonces se hablaba la Koiné (el griego común) como lenguaje oficial. Alejandro Magno lo había dispuesto así muchos años atrás con el fin de helenizar el mundo. Él era un escrupuloso conocedor de la cultura griega y quiso definir las directrices de su mundo según las planteadas por los sabios, que eran las correctas. Conspicuos buscadores de la piedra filosofal y de la Ambrosía –como Ptolomeo II- consideraron el saber contenido en las vitelas judías de suma importancia para la conquista de la Gran Obra, y por ello ordenaron su traducción para su posterior difusión en los círculos intelectuales de la época, a la que titularon “Septuaginta”, llamada también Versión de los Setenta Ancianos.

Era la época de Jesús, mucho antes de la llamada Roma Cristiana, donde el griego común era una de las lenguas internacionales aceptadas por el dominio macedonio, algo así como el inglés de nuestro tiempo. ¿Podría ser aquella lengua ignorada por un intelecto como el de los apóstoles y Jesús? Existe una posibilidad remota. Sin embargo algunos teólogos resisten aceptar la posibilidad de que Jesús hablaba griego.

Era la época de Jesús, mucho antes de la llamada Roma Cristiana, donde el griego común era una de las lenguas internacionales aceptadas por el dominio macedonio, algo así como el inglés de nuestro tiempo. ¿Podría ser aquella lengua ignorada por un intelecto como el de los apóstoles y Jesús? Existe una posibilidad remota. Sin embargo algunos teólogos resisten aceptar la posibilidad de que Jesús hablaba griego. Esta teoría, de ser aceptada, se apoyaría en el hecho de que la primera versión del Nuevo Testamento se escribió en griego.

Esta teoría, de ser aceptada, se apoyaría en el hecho de que la primera versión del Nuevo Testamento se escribió en griego. Ahora, si confrontamos a la leyenda cristiana con la helénica, observaremos una cierta semejanza, una fascinante evidencia de sincretismo religioso entre ambas culturas.

Ahora, si confrontamos a la leyenda cristiana con la helénica, observaremos una cierta semejanza, una fascinante evidencia de sincretismo religioso entre ambas culturas. El hierofante Orfeo, según cuenta su leyenda, compartía el soma del Árbol de la vida con los jóvenes griegos, con quienes descendía hacia el Hades o Mundo subterráneo con el fin de restaurar, a través del éxtasis místico, el alma solar de su patria. Todo esto en el marco de un sofisticado ritual, llamado órfico. El verbo hecho carne, Jesús, en otro tiempo instituyó el ritual de la Eucaristía con el objeto de restituir el estado primordial del hombre, su santidad, el pacto de Dios con la humanidad, además de promover el sentido mismo de ritual como ejercicio.

El hierofante Orfeo, según cuenta su leyenda, compartía el soma del Árbol de la vida con los jóvenes griegos, con quienes descendía hacia el Hades o Mundo subterráneo con el fin de restaurar, a través del éxtasis místico, el alma solar de su patria. Todo esto en el marco de un sofisticado ritual, llamado órfico. El verbo hecho carne, Jesús, en otro tiempo instituyó el ritual de la Eucaristía con el objeto de restituir el estado primordial del hombre, su santidad, el pacto de Dios con la humanidad, además de promover el sentido mismo de ritual como ejercicio. Orfeo, el santo de la lira, bajó a los Círculos del infierno para reivindicar el alma de Eurídice, y el de los jóvenes corazones, quienes al acaecer la oscuridad y saberse cautivos de enfermedades, buscaban desesperadamente encontrar el sendero correcto, la asunción espiritual, a fin de encontrar sosiego al terrible ardor que padecían sus ánimas. Orfeo era su guía; al final del ritual debían haber purificado su cuerpo y mente, despertado del sueño de las repeticiones y reivindicado la Grecia Inmortal. Jesús, el Nazareno, por otro lado, descendió a los Santos Recintos para trocar aflicción en fascinación; redimió a todos los hijos de Dios de sus pecados, otorgándoles la posibilidad de retornar a la realidad, desde donde comenzarían nuevamente a vivir, pero esta vez, por el camino correcto.

Orfeo, el santo de la lira, bajó a los Círculos del infierno para reivindicar el alma de Eurídice, y el de los jóvenes corazones, quienes al acaecer la oscuridad y saberse cautivos de enfermedades, buscaban desesperadamente encontrar el sendero correcto, la asunción espiritual, a fin de encontrar sosiego al terrible ardor que padecían sus ánimas. Orfeo era su guía; al final del ritual debían haber purificado su cuerpo y mente, despertado del sueño de las repeticiones y reivindicado la Grecia Inmortal. Jesús, el Nazareno, por otro lado, descendió a los Santos Recintos para trocar aflicción en fascinación; redimió a todos los hijos de Dios de sus pecados, otorgándoles la posibilidad de retornar a la realidad, desde donde comenzarían nuevamente a vivir, pero esta vez, por el camino correcto. Los rituales celebrados en Eluisis fueron además la sopa orgánica que evolucionaría tiempo después en el ritual de la Eucaristía.

Los rituales celebrados en Eluisis fueron además la sopa orgánica que evolucionaría tiempo después en el ritual de la Eucaristía. Jesús y Orfeo comparten hoy sus identidades como lo hacen otros mitos o leyendas en todas las culturas del globo terráqueo (así podemos encontrar por ejemplo a un Apu Kontiki, un dios gaseoso, habitante de la región etérica del universo, que corporiza cada tanto para fecundar a una entidad femenina, al igual que el Zeus griego, que corporizaba en animales de sexo masculino para obtener la gratificación de los sentidos). Ambos enseñaron la continuidad latente del alma; sufrieron muertes trágicas como ofertorio en aras de la salvación: Orfeo como la víctima desmembrada de la orgía dionisiaca, y Jesús, como el Cordero consagrado en la cena pascual y también en la Cruz.

Jesús y Orfeo comparten hoy sus identidades como lo hacen otros mitos o leyendas en todas las culturas del globo terráqueo (así podemos encontrar por ejemplo a un Apu Kontiki, un dios gaseoso, habitante de la región etérica del universo, que corporiza cada tanto para fecundar a una entidad femenina, al igual que el Zeus griego, que corporizaba en animales de sexo masculino para obtener la gratificación de los sentidos). Ambos enseñaron la continuidad latente del alma; sufrieron muertes trágicas como ofertorio en aras de la salvación: Orfeo como la víctima desmembrada de la orgía dionisiaca, y Jesús, como el Cordero consagrado en la cena pascual y también en la Cruz. Además de ellos, ambas culturas se relacionan en otros istmos; los principales, de carácter lingüístico e histórico, escapan de sus límites para introducirnos en los territorios inhóspitos de la especulación. Y es que Jesús y Orfeo, aquellos ángeles del verbo y la palabra, no redactaron texto alguno que pudiese absolver nuestras dudas, quizá porque entendieron que, el ejercicio de la palabra escrita nos lleva al límite de lo expresable, liberándonos en el acontecimiento mismo: " una esfera comunicativa que excluye la palabra escrita" (*).

Además de ellos, ambas culturas se relacionan en otros istmos; los principales, de carácter lingüístico e histórico, escapan de sus límites para introducirnos en los territorios inhóspitos de la especulación. Y es que Jesús y Orfeo, aquellos ángeles del verbo y la palabra, no redactaron texto alguno que pudiese absolver nuestras dudas, quizá porque entendieron que, el ejercicio de la palabra escrita nos lleva al límite de lo expresable, liberándonos en el acontecimiento mismo: " una esfera comunicativa que excluye la palabra escrita" (*).(*) Giorgio Colli, estudioso de la obra de Nietszche.

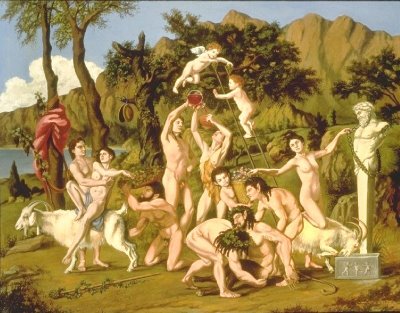

En la antigüedad, los jefes de las comunidades que buscaban, con el favor de los dioses, activar la calidad germinativa de la tierra, establecieron un día para el absoluto solaz de los sentidos. Dionisos, el dios heleno de la juventud, el vino y el éxtasis místico - en su infinita sabiduría - instauró su propia fiesta: transformó el culto natural de los sentidos, que durante un tiempo desequilibró el orden social en Asia, en un ritual de redención, en un día dedicado a embriagarse con el cuerpo y con el vino. Y el pueblo así lo aceptó.

En la antigüedad, los jefes de las comunidades que buscaban, con el favor de los dioses, activar la calidad germinativa de la tierra, establecieron un día para el absoluto solaz de los sentidos. Dionisos, el dios heleno de la juventud, el vino y el éxtasis místico - en su infinita sabiduría - instauró su propia fiesta: transformó el culto natural de los sentidos, que durante un tiempo desequilibró el orden social en Asia, en un ritual de redención, en un día dedicado a embriagarse con el cuerpo y con el vino. Y el pueblo así lo aceptó. Estos desbordes humanos expresaron alegorías sexuales más o menos veladas referentes a la unión cósmica entre el cielo y la tierra. Esta práctica ritual, en su clímax, se tornaba voluptuosa. Develaba un lenguaje alusivo a la sexualidad. La presencia de la mujer, indispensable en esos ritos, evidenciaba su background erótico.

Estos desbordes humanos expresaron alegorías sexuales más o menos veladas referentes a la unión cósmica entre el cielo y la tierra. Esta práctica ritual, en su clímax, se tornaba voluptuosa. Develaba un lenguaje alusivo a la sexualidad. La presencia de la mujer, indispensable en esos ritos, evidenciaba su background erótico.  La mujer es siempre el eje de estos fastos. Sin ella, simplemente no habría razón para celebrar. En determinadas épocas del año, se escogía a la mujer más bella de la comunidad para simbolizar una diosa. La muchacha escogida debía ser en verdad virtuosa. No era elegida para alabar un particular ego, sino para encarnar el principio femenino universal.

La mujer es siempre el eje de estos fastos. Sin ella, simplemente no habría razón para celebrar. En determinadas épocas del año, se escogía a la mujer más bella de la comunidad para simbolizar una diosa. La muchacha escogida debía ser en verdad virtuosa. No era elegida para alabar un particular ego, sino para encarnar el principio femenino universal.  En algunos lugares, como en África y Asia, alzaban varas o troncos adornados con guirnaldas en representación de una fuerza fálica que inseminaba la tierra y generaba su fertilidad.

En algunos lugares, como en África y Asia, alzaban varas o troncos adornados con guirnaldas en representación de una fuerza fálica que inseminaba la tierra y generaba su fertilidad.  Azotar las piernas desnudas de las muchachas con pequeñas ramitas o con juncos era un ritual de invocación a la fuerza germinativa de la naturaleza. Esta práctica, realizada con sutileza, es un activador erótico, pues favorece la circulación de la sangre sobre las zonas estimuladas.

Azotar las piernas desnudas de las muchachas con pequeñas ramitas o con juncos era un ritual de invocación a la fuerza germinativa de la naturaleza. Esta práctica, realizada con sutileza, es un activador erótico, pues favorece la circulación de la sangre sobre las zonas estimuladas. Y es que el erotismo es un elemento natural de muchas festividades, tanto como la música y agentes embriagantes como el soma y el vino.

Y es que el erotismo es un elemento natural de muchas festividades, tanto como la música y agentes embriagantes como el soma y el vino. Desde sus orígenes, en este tipo de cultos festivos se busca la transfiguración de los sentidos, reafirmar la condición humana y su continuidad; por ello, la entrega debe ser total.

Desde sus orígenes, en este tipo de cultos festivos se busca la transfiguración de los sentidos, reafirmar la condición humana y su continuidad; por ello, la entrega debe ser total.